『ロフト』と雑誌『ソトコト』は、この春、「ロフコト雑貨店」という新しいプロジェクトを展開します。第1弾の特集テーマは「お茶」。茶葉をはじめ、お茶を楽しむための道具や、お茶をとおして育まれた文化の広がりを感じるもの・コトを取り揃えました。期間は2022年4月19日(火)〜5月15日(日)まで。『渋谷ロフト』と『銀座ロフト』限定で展開します。本ページでは、「ロフコト雑貨店」をより楽しむフリーペーパー「ロフコト」の記事の一部を紹介します。

LOFKOTO Specialfeature4【お茶と文化】

日本人はおいしくお茶を飲むために、お茶にまつわる多彩な道具をつくってきた。今回『ロフト』は、お茶を育んできた文化と、その文化の中で誕生した道具に目を向けてみることに。

ーーーーー

蘭字

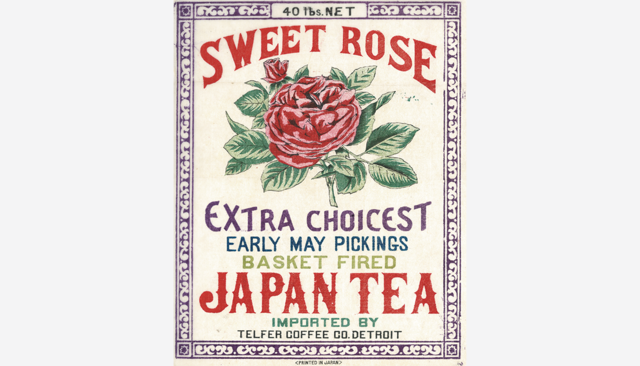

蘭字はお茶の種類などを主にアルファベットで表記して絵を入れ、茶箱に貼っていたラベルのこと。絵や欧文、飾り縁、罫線などがデザインされ、正面には種類やブランドなどの情報が入ったラベルを貼るのが一般的だった。

蘭字の制作に携わったのは、江戸時代から続く浮世絵の絵師や彫師、摺師たち。用いられた図柄は、お茶に関わるもの、風俗、風景、人物、動植物などの博物画、舶来の最先端ファッション、外国人の肖像などさまざまだった。

現在、蘭字はほとんど使われることはなくなってしまったが、再評価する機運が高まってきており、日本茶ブランドのパッケージで使用される例もある。

蘭字の見方

information:4月19日(火)〜5月15日(日)まで、『渋谷ロフト』1階「ロフトマーケット」、『銀座ロフト』1階の特設コーナーにて紹介。

ーーーーー

茶箱

明治期に入ると、政府がお茶の輸出を奨励すると各地でお茶の生産・輸出が行われ、その際に茶箱も海外へと渡った。そしてお茶の商品価値を高めるために、茶箱に蘭字が貼られるようになる。

現在、茶箱を使用しているお茶屋さんも少なくなったが、まだまだ現役で茶箱として活躍させているお茶屋さんも。また、茶箱に布を貼り付けてインテリアや飾る棚として使用するなど、さまざまな場所で茶箱の便利さに注目が集まっている。

information:4月19日(火)〜5月15日(日)まで、『渋谷ロフト』1階「ロフトマーケット」、『銀座ロフト』1階の特設コーナーにて紹介。

ーーーーー