絵を描く芸術家を目指していた高校時代に出合った国語の先生の言葉に導かれるように、詩人になった水沢なおさん。現在は、詩を書く、文章を書く芸術家だと語る彼女の詩は、どう生まれ、育ったのか。

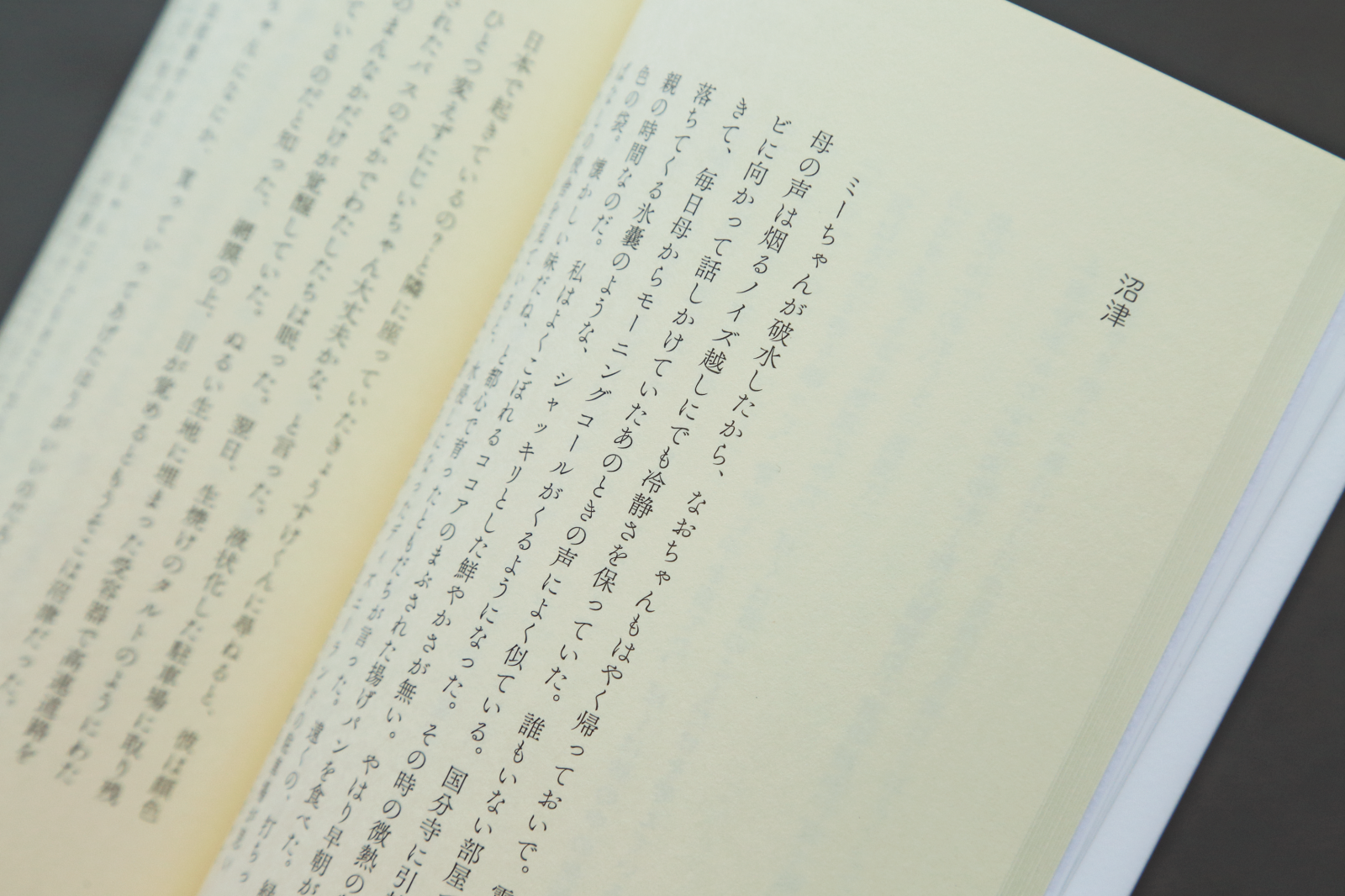

山口県で医者の息子として生まれた詩人の中原中也。その中也を顕彰してつくられた「中原中也賞」は、優れた現代詩を対象とした文学賞である。そしてその「中原中也賞」の第25回を受賞したのが、限りなく小説に近い物語のような詩集、『美しいからだよ』を上梓した、25歳の詩人、水沢なおさんだ。「初めて書いたのは『沼津』という詩でしたが、どこに発表すればいいのかが最初はわからなかったんです」。

それで調べてみると、現代詩を紹介する月刊雑誌『現代詩手帖』には、誰しもが投稿できるということを知る。そして「詩の形態もよくわかっていないまま、『これは詩なのかな』と不安に思いつつも、投稿してみたら、新人欄に掲載され、驚きとともにとてもうれしかった」と言う。

もともと詩というのは、通常は一人称で進んでいくものだが、彼女の詩はそういった作法にとらわれることなく、一篇の詩の中に人物が何人も現れるなど、これまでの詩の枠組みにはとらわれていないことが多い。水沢さん自身も、『現代詩手帖』に掲載されたあとも、自分の詩は詩なのか、と不安を募らせ、作法を調べた上で作法に則った作品を発表するも、落選。そのときに、「型にハマッた書き方ではなく、自分の思うように書いていいんだ」と思い、そこからは作法にとらわれることなく、自由に書くようになる。

詩との出合い。そして詩人へ。

もともと絵を描く芸術家志望だったという水沢さん。小さい時から絵を描くのが好きで、中学校で美術部に入り、高校は芸術科のある学校に進学するも、自分は芸術家になれるほどの実力はないと感じ、芸術家になることを断念してしまう。では、どこから彼女は「絵画」から「文字」「言葉」へとシフトし、「詩」の世界に入っていったのだろうか。

「文字」「言葉」との出合いは、小学生の頃にまで遡る。「小学生のときから小説を書くようになりました。最初は理想のキャラクターを絵で描いても納得できず」、絵で描くよりも、文字のほうがキャラクターの関係性や物語を自分の思うように“描ける”ということに気づき、「そこから文章を書くのが好き」になっていった。

「詩」との出合いは高校生の時。「国語の先生が、授業中に『世界で一番美しいのは詩だよ』と言ったんです」。そこで“美しい”という言葉が引っかかり、そこから「ずっと『美しいってなんだろう』ということを突き詰めている気がします」。ただ、「美しい」という言葉は手軽に使われていることもあるが、使うのに勇気がいる言葉だと感じる。「確かに使うのには勇気がいるし、慎重に使うべき言葉だと私も思っていて、自分自身もいかに使わずに美しさを表現するか、と思ってはいるのですが、出てしまう。それ以外ありえないと思う時があるんです」。処女詩集のタイトルに「美しい」を採用したのも、彼女が言葉の意味を理解し、適切な使い道と位置を把握しているからだろう。

高校卒業後、彼女は詩に興味を持ちながらも、武蔵野美術大学芸術文化学科に入学。「やっぱり美術からは離れられなかったんだと思います。でも、どうしても高校の先生の言葉が忘れられなくて、大学生になってから本格的に詩を書くようになりました」。そして彼女は生活のすべてを捧げるかのように、詩を書くようになる。

書くことへの葛藤。

「大学時代は本当に詩にばかり時間を費やしていました。でも一時期まったく詩が書けなくなったんです。『現代詩手帖』に約1年間投稿していく中で賞をいただきましたが、賞をとれば詩人になれるというわけでもないし、実力がなければ何も変わらないことを実感し、書くことが怖くなってしまいました」。それでも書かなければ何も変わらないという使命感とプレッシャーに彼女は襲われてしまい、何を書いてもその詩には瑞々しさがなくなり、水沢さんは言葉から距離を置いてしまう。

そして水沢さんは自身を見つめ直し、詩に没頭するあまり、友達づき合いなどを積極的にしてこなかったことに気づく。そこで詩から離れて、自分の中になかった時間を取り戻そうと行動してみたところ、詩を書かなくても、サラッと普通の女子大生としての時間が、簡単に取り戻せてしまったことにショックを受けてしまう。ただ、このときのことを今振り返ると、「今も昔も、書いているときには書いているときの苦しみがあるけれど、書かないのも苦しいんです。だけどこのとき、詩から離れてもできてしまった大学生の日常的な生活はもっと苦しかった。ただ、その時期を経験できたことはよかったですね。私はやっぱり詩を書くことが好きなんだと実感でき」、彼女はまた詩を書くようになる。そして詩を書くこと、文章を書くことは苦しいと言いつつも、こう話す。「自分がまだ書けていない詩や、もっとこれがしたい、こう書きたい、こうしたいという自分がまだ知らない、掴みきれていない感覚があるんです。私はそれを書けるようになりたい。だから日々悩みながらも詩を書き続けています」。

「わからない」が教えてくれること。

ただ、水沢さんの詩は、詩集のタイトル『美しいからだよ』も、「美しい身体」とも、「美しい、からだ」とも読み取ることができ、詩の中にも「タンタンと湯を沸かす音」(『美しいからだよ』内「運命」より)と出てきて、「淡々と」なのか、お湯が沸く音なのか、よくわからない。詩に登場する人物たちも、年齢、性別、人種が曖昧で、書かれる場面や視点も唐突に変わり、難解漢字にもルビはない。さらには、著者の性別すら、簡単には判断がつかず、受け取り方はすべて読み手に委ねられている。「どんな解釈や楽しみ方、読み方があってもいいと思っています。それに登場人物の性別が曖昧だったりするのは、私自身、性別を持たせることに意味がないと思っているからです。個人という個性よりも、性別で判断されることが普段から多くて、それに違和感があって。だから性別のある自分の身体が嫌になる時があるというか、苦しい時がある。だから、そこを取り払える文章というのを意識して書いています」。

ただ、この「わからなさ」はとても新しい。「わからない」と思った時点で、自分が持っていなかった感情や感覚を彼女から授けられている。

絵を描くように、詩を書く。

文字を追って頭で理解すると、自分の中でその物語などの風景を想像するのは、文章の読み進め方の一つ。しかし彼女の場合は、彼女が言葉でデッサンすることで、対象を浮かび上がらせ、いやでも私たちにその場面を想像させ、詩を一枚の絵画のように立ち上がらせる。これは彼女が絵を描いていたことにも関わってくるだろう。

では、いまも絵は描いているのだろうか? 「絵はもう完全にコンプレックスです。もう気軽には描けないですね。自分が望んで時間をかけて続けていましたが、理想とする形にはなりませんでした。でも美術館に行くのは今でも大好きで、行くと自分のHPが回復していくっていうのかな、詩を書きたくてしょうがない気持ちが込み上げてくるんです」。

彼女は絵を描くことは諦めてしまったが、言葉でデッサンすることによって、「実際に詩で絵を描くというか、芸術家を続けているという感覚は持っていますね。画材や方法が違うだけで、“書くこと”も“描くこと”も、やっていることは一緒だと思っています。自分の“描き”たい文章と向き合い、ひたむきにこれからも書いていきたいと思っています」。

彼女は、これから詩人という芸術家として、どんな言葉と詩で、新しい感覚を授けてくれるのか。彼女の言葉でデッサンされた絵画のような詩が、立ち上がることは確かなはずだ。