あたらしい言葉で世界を表す。

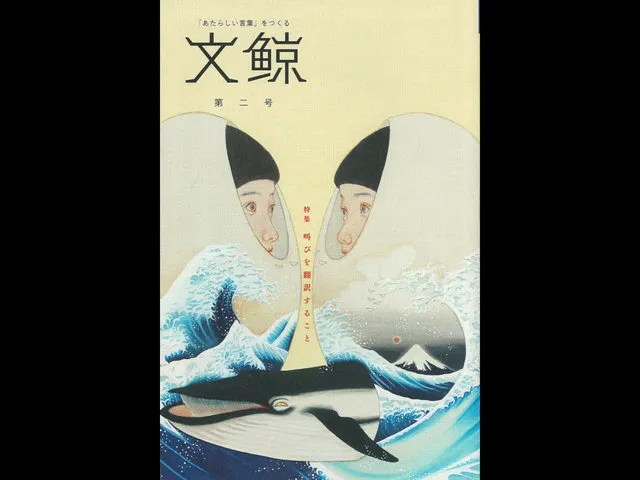

卵の殻のようなものの中から対面する、鏡に映ったような二人、葛飾北斎の富嶽三十六景「神奈川沖浪裏」を思わせる富士と高波を突き抜ける鯨を描いた印象的な表紙絵。

今回紹介するリトルプレスは、「『あたらしい言葉』をつくる」をテーマにした『文鯨』。横浜の大学に通う大学生によって創刊され、写真、詩、演劇、映画、服飾などの分野で活躍する方々の文章や作品が掲載されている。第二号の特集は「叫びを翻訳すること」。

まず前半で「批評」として登場するのは、仕立て屋(デザイナー)のスズキタカユキさんが作るウェディングドレス。フランスやベルギーなどの約100年前のアンティークレースを手でちぎって複数の断片にし、年代や生産地の異なる素材を組み合わせ、一枚一枚をドレスに積層させながら縫い合わせていく。細部と全体を往復しながら作られるドレスは、着る人が衣服を自らの文脈に位置づけたり、あるいは新たな文脈を作ることを可能にし、今までにない「あたらしい衣服」を作り上げる。

特集では、プロレタリアのノイズミュージシャン・上田由至さんが2013年からつけている日記をもとに寄稿した「プロレタリアと分裂症」が、日本だけにある「社会人」という言葉に疑問を呈し、「沈黙の中の申し合わせ」という共通コードの不条理を見せる。

哲学者・柳澤田実さんは漫画『この世界の片隅に』で失われた「すずの右手」についてのいろいろな解釈を提示して見せる。作者であるこうの史代さんの視点はもちろん、原爆、戦争に関わらざるを得なかった人々、傍観者のような私たち。

ほかにも、ランドスケープデザイナー、詩人、映画評論家、写真家、『文鯨』編集部の面々のテキストが、130ページの中にぎっしりと詰め込まれている。

出版不況が取り沙汰される中でも、スマートフォンや、SNSの隆盛によって、活字離れを杞憂と感じることができるほど、にテキストがあふれている。

しかし、140文字の制限に代表される、画面(ディスプレイ)に表示するために限定されることで生まれた「あたらしい言葉」は、そのわかりやすさゆえ、多くの欠損や、他者への不理解を生み出している。

自らの欠損や、簡単には理解できないことに向き合うことは、決して簡単ではない。違和感さえ抱くような他者の言葉が織りなす複雑な文脈に沿い、理解できるまで何度も辿ることは、未知の体験を得ることに等しい。

『文鯨』にある、未知の意味と価値をもった文脈が、読み手にとって「あたらしい言葉」となり、未知の体験を持つ文脈こそが「あたらしい言葉」を内包している。

『文鯨』編集部より一言

『文鯨』は、専門の違う10名の学生が与えられた「健全な環境」を乗り越えるべく制作する言葉の雑誌です。既存の文芸誌で扱う「文学」を開き、より超域的なところで作品と批評の創作を行い接続しながら読み手の方々に再演・新たな創作を触発できるような本を作ります。

今月のおすすめリトルプレス

『文鯨第二号』

「あたらしい言葉」をつくる、をテーマにした総合誌。

編集・発行:『文鯨』編集部

2017年2月発行

212×140 ミリ(132ページ)、864円