2015年に始まった当連載、今回で最終回となりました。この5年間、本当にたくさんのことがありました。発酵デザイナーとしての僕個人はもちろん、社会における発酵の位置付けも激動していきました。発酵のこれまでとこれからをまとめて、いったん皆様とお別れとしたいと思います。

食や健康を超えたムーブメントに

僕の上の世代までは、発酵といえば「日本伝統の健康食」というイメージでした。しかし! ここ数年間で登場した新世代の醸造家やクリエイターによって発酵が現在進行形のカルチャーであることが認識されるように。クラフトビールのようなヒップカルチャーが、日本酒や調味料の世界でも生まれていったことにより、発酵や微生物学に興味を持つ若者が増え、僕も多くの学生や20代の子たちの進路相談に乗りました。みんながんばってね。

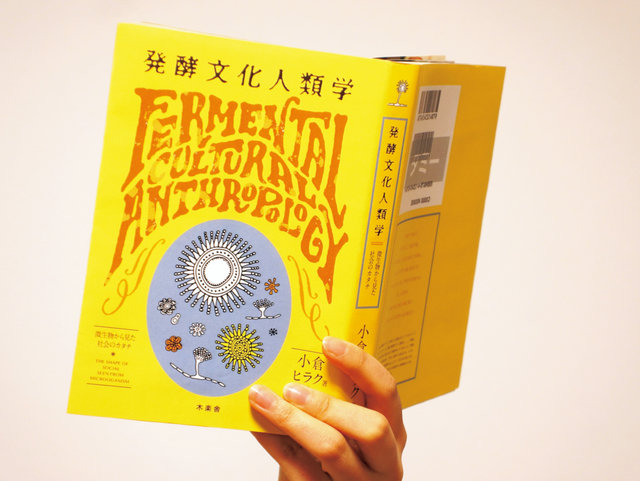

そして! 食の世界に留まらず、デザインやアート、ITや社会科学の先端にいる人たちが発酵に興味を持つように。次の世代の社会モデルや創造性を構想するときに「発酵」がモデルとして参考にされるようになっています。この点については手前みそですがこの連載から生まれた書籍『発酵文化人類学』の影響が少なからずあるのでは……と自負していたりするよ。

日本型の思想の系譜として

かつて激動の明治〜大正期に、岡倉天心の茶の道や鈴木大拙の禅、柳宗悦の民藝など日常の実践とローカリティに基づいた思想運動が勃興し、その後の文化の礎となりました。僕が思うに、これらの思想運動には共通の特徴がある。茶を点てたり座禅を組んだり、器をつくったり使ったりと、入り口は日々の具体的な身体的実践なのだけど、その実践のドアを通って奥に入っていくと人生の平穏や美という、より抽象的な普遍性が表れる。西洋の哲学のように最初から抽象的に世界をつかむのではなく、まず具体化から始めて抽象化へ、日常性から普遍性へと拡がっていく。禅や民藝のような、日本的実践思想の系譜の21世紀における継承先が、「発酵」なのではないかと僕は思っています。テクノロジーの急激な発達や気候変動、世界規模のパンデミックによってふたたび訪れた激動の時代に、人の精神や生活の拠り所になり、ものづくりの指針となり、それぞれの土地のアイデンティティとなる日本的な思想のOS(オペレーティング・システム)、それが発酵なのではないでしょうか。

進化生物学者、リチャード・ドーキンスは1976年に「文化における遺伝子」として「ミーム」という概念を提唱しました。生物の進化を促す遺伝子の働きを人間社会に置き換え、目に見えない情報が人間の意識のなかで複製されて伝播し、それが社会のなかで文化を形成していくという考え方です。発酵は、目に見えない微生物たちがさまざまな代謝を行いながら、役立つもの、おいしいものを生み出していく現象。それをミームのように社会に適用できるのではないだろうか。ある現象、ある場所に多種多様な微生物=情報が取り付き、思いもかけない変化が生まれていく。そしてその環境に醸造家=人間が適切な手入れをしていくことで、複雑性を維持したまま変化を「腐敗」ではなく「発酵」に導いていく。発酵が社会により深く根付いていくのはまだまだこれから。5年後どのように世界が醸されていくのか楽しみです。それではみなさん、またいつかお会いしましょう。