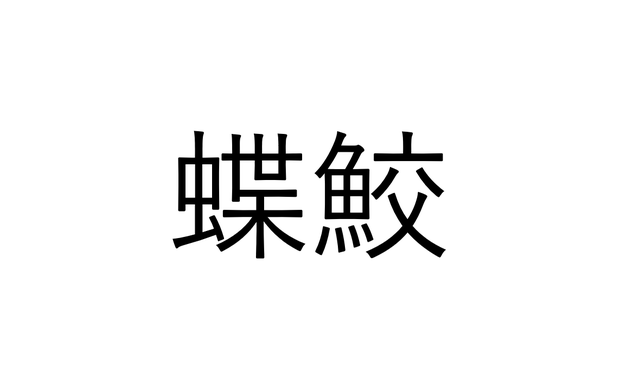

「蝶鮫」でなんと読む?

「生きた化石」とも呼ばれています。

これ、なんと読む?

答え:ちょうざめ

じつは、チョウザメは見た目がサメのような姿をしていることと、鱗(うろこ)が蝶々のような形をしていることから、チョウザメという名前が付いていますが、遺伝学的に全く別の生物だということは意外と知られていない。#蝶鮫#サメは軟骨魚類#チョウザメは硬骨魚類 pic.twitter.com/Zx7DEjnXTF

— 農林水産省 (@MAFF_JAPAN) February 15, 2022

蝶鮫の由来

石狩市の鮫様

石狩弁天社。「鮫様」と呼ばれるチョウザメを祭っている。 pic.twitter.com/gSZm1YZN0r

— たろー (@hanpa64) June 27, 2015

参考:石狩市(https://www.city.ishikari.hokkaido.jp/)

参考:いしかり市民COんBLLEGE(https://www.ishikari-c-college.com/)

参考:宮崎県(https://www.pref.miyazaki.lg.jp/)