ずいぶん前に、ある仕事で初めて脚本を書いた。クライアントに呼ばれて行った大きなビルの一室。興奮しているのを悟られないようテーブルの下で拳を握りながら、オファーの詳細を聞いた。僕は「会話」というものが、するのも聞くのもめっぽう好きで、それを花束みたいに束ねていく脚本というものに、ずっと憧れがあった。

プロデューサーが査読する日。全身をこわばらせた僕の前で、彼は冷め切った表情でページをめくっていった。前回は広くてきれいに見えた会議室が、とても窮屈に思えた。「設定はいいと思いますけど、この主人公たちの何がどう大変なのか分からない。『困りごと』をクリアにしましょう」淡々とそう言われた。

書いたのはこんな話だった。

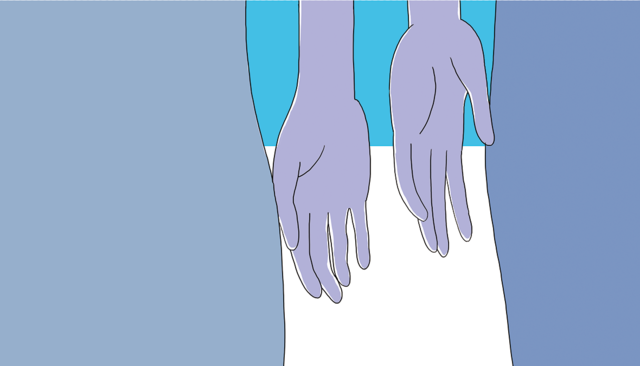

主人公の男は、ある見晴らしのいい公園に、よく彼女と通っていた。そこは長くて急な坂の上にあって、人があまりやって来ない。だからその公園は、二人が二人らしくいられる、数少ない場所だった。きつい坂も二人は笑顔で登った。「いい運動になるね!」いつもそう言い聞かせては、笑い合った。

だがある時、その公園が「恋人たちの聖地」としてテレビで取り上げられた。それからというもの、たくさんのゲイカップルや子連れのレズビアンカップルがそこを訪れるようになった。異性愛者のことを受け入れる風潮が世界的に強くなり10年ほど経つが、二人はいまだ、自分たちが手をつないで歩く姿を“ ふつうのカップル”に見られるのが苦手だった。そして、なぜ苦手なのかは、うまく言葉にできなかった。だから二人は、うまく言葉を交わせないまま、「ここも人気になったね」「子どもかわいいね」の2言だけを残して、その公園に通うことをやめたのだった── 。

この後も、あるセクシャルマイノリティのカップルの日常を淡々と描いていった。僕がこの物語で描きたかったのは、「困りごと」の静けさだった。静けさをおもしろく書くには技量が足りず、お蔵入りになったことは仕方がないが、あれからずっと「“ 困りごと”をクリアに」という言葉が、頭の中にこびりついていた。

自分のこれまでを振り返ると、「困りごと」を知りたがる人たちは、「悲劇」を求めてきたように思う。それは例えば、セクシャルマイノリティはいじめに遭う確率が高いということや、差別によって希望の職につけない人がいるということだ。

だが、「困りごと」というのは、長い坂のようだと僕は思う。その前に立つと、誰もが迂回できる道を探す。あるいは、誰かや何かに背中を押してほしいと願う。だが、そのどちらも選べない時、人は「笑って登る」しか選択できない。苦しさに飲み込まれぬように笑って、「いい運動になる」と意味を見いだしながら一歩ずつ前に進む。セクシャルマイノリティとして生きるということは、この「笑ってのぼる」ことの連続だと僕は思う。万一出世に響いては嫌だからと、敬愛する上司にセクシャリティを隠し続ける時、婚姻制度を利用できないからせっせと公正証書について調べる時、親友にお願いされてついていった合コンで「タイプは有村架純です」と言う時、僕は笑っていた。

「同性婚のことより少子化が、同性婚のことより失われた30年が」、そうやって悲劇と比べる必要は、本当にあるのだろうかと思う。同性婚の法制化によって困る人はいない。お金もかからない、時間もかからない。ただそれは、「笑っているのも疲れたな」と立ち尽くしてしまう人を必ず減らしてくれる。それだけでつながっていく命があると、どうか皆に知ってほしいと、僕は願う。

文・太田尚樹 イラスト・井上 涼

おおた・なおき●1988年大阪生まれのゲイ。バレーボールが死ぬほど好き。編集者・ライター。神戸大学を卒業後、リクルートに入社。その後退社し『やる気あり美』を発足。「世の中とLGBTのグッとくる接点」となるようなアート、エンタメコンテンツの企画、制作を行っている。

記事は雑誌ソトコト2022年9月号の内容を本ウェブサイト用に調整したものです。記載されている内容は発刊当時の情報であり、本日時点での状況と異なる可能性があります。あらかじめご了承ください。