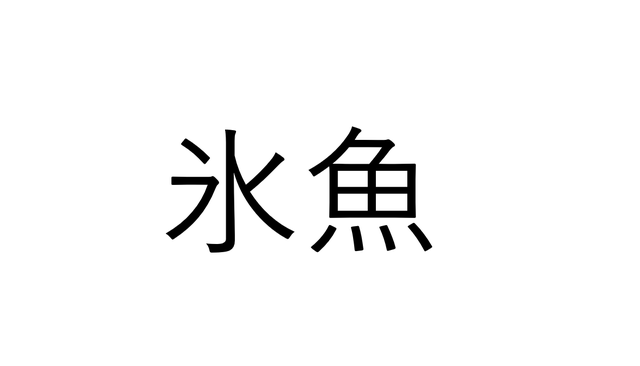

「氷魚」でなんと読む?

答え:コマイ

1週間ぶりのコマイ釣り

行くたびにコマイが成長してちょうどいい型になってきた!

新作の仕掛けも調子良かった👍#北海道 #釧路 #コマイ #カレイ #釣り pic.twitter.com/c6TGQnKyCh— K.Kikuchi (@MUMPOND1091) November 13, 2021

水温が0℃以下でも問題なし!

北海道の氷魚

コマイのルイベ。

コマイってそもそもわかる人いるのか??? pic.twitter.com/aqS6qifhEV— マッコー (@penyue_effects) December 18, 2021

氷下待ち網漁

道東で伝統的に行われている氷下待ち網漁。チカやコマイを捕り、氷上に残された雑魚(小型のカレイやカジカなど)はワシの餌となる。毎日大量の食べ物が同じ場所に置かれる訳でなく、氷が解ける春の訪れとともに終了する自然の流れに則った漁法だ。 pic.twitter.com/QVB8QQ6A02

— 猛禽類医学研究所 齊藤慶輔 (@raptor_biomed) February 20, 2015

参考:北海道(https://www.pref.hokkaido.lg.jp/)

参考:農林水産省(https://www.maff.go.jp/index.html)