ハイウェイを走る車以外、視界に人工物が入らない――そんな乾いた大地にぽつねんと立つ白い小屋に向かって、誰かが歩いている。性別も、年格好も判別できないロングショットから一転、屋内に移ったカメラがクローズアップする堂々たる体躯の老女が、映画の主人公・マリカだ。

いつもここでお茶を飲んでいると思しき運転手、サハラ砂漠を縦断中にたまたまここに足を留めた一期一会のライダー……。カフェに現れる人たちを見れば、照りつける陽射し、砂嵐など、厳しい自然のなかを移動してきた彼らにとって、砂漠に忽然と現れる小さなカフェは、単に渇いた喉を潤すためだけの場所ではないことがうかがえる。

目の前に食堂を兼ねたガソリンスタンドができること、砂漠で女性がカフェの主人をやるのは珍しいこと、トラック運転手の給料はすごく安いこと、ガゼルの肉はチーズのような味がするらしいこと、近くでバスの横転事故が起きたこと……。

彼らの会話から、観客は次第に彼の地の事情を知ってゆく。この場に束の間の休息を求める客とマリカが交わす世間話は、他愛なくも味わい深く、心をくすぐられる。

カフェの仕入れのため、町に出るくらいでほとんど店を離れないのに、マリカはいろいろなことを知っている。それは、砂漠を行き交う人を受け入れるカフェが、噂を含めた情報交換の場であることの何よりの証しだろう。

客との会話以上に、耳に留まるのがマリカの語りだ。いつここに来たのか、なぜひとりでカフェをやっているのか、家族はいるのか。自分に向けられる好奇心をはぐらかす彼女のなめらかな語りは、嘘か実かはさておき、聞く者の心を掴む。あれこれ詮索する必要などないのにと思う。ネコのミミを娘のようにかわいがるその姿に、マリカの人柄は表れているのだから。

『サハラのカフェのマリカ』

© 143 rue du désert Hassen Ferhani Centrale Électrique -Allers Retours Films

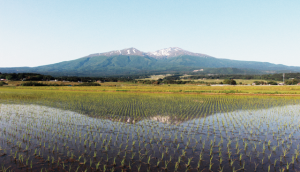

標高約5000メートル、雪を冠した山脈を望む地で、リャマや羊とともにアイマラの伝統文化を生きるパクシとウィルカ。川から水を汲み、薪で火を熾し、高地でも実を生す作物を育て、羊の毛を紡ぎ、腰機でポンチョを織る。辺りに集落はなく、石を積み、植物で屋根を葺いたふたりの家には、遺跡のような趣がある。

ほぼ自給自足で暮らすパクシとウィルカは、都会に出たきり、故郷を忘れた息子が戻るようにと、「パチャママ(母なる大地)」に祈りを捧げるが、それは届かない。試練に晒される老夫婦の姿を通じて、映画は土地に生きることの美しさと厳しさを等しい強度で描いている。

『アンデス、ふたりぼっち』

©2017 CINE AYMARA STUDIOS

記事は雑誌ソトコト2022年9月号の内容を本ウェブサイト用に調整したものです。記載されている内容は発刊当時の情報であり、本日時点での状況と異なる可能性があります。あらかじめご了承ください。