スタートアップ企業を中心に知財全般の業務をサポートするOne ip特許業務法人。今回はSDGsを活かしたIP経営にとって必要なポイント、知財の視点でこれからスタートアップ企業に求められることについて、数々の企業を支えてきた澤井弁理士にみらいリレーションズの飯野がお話を聞きました。

目次

スタートアップ企業を支えるOne ipのミッションとは?

飯野:One ipの業務内容やミッションを教えていただけますか。

澤井:我々One ipは、特許事務所として特許や商標を出願して権利化する業務や権利活用、知財の発掘の活動など、知財全般の業務をさせていただいております。主にターゲットにしているのはスタートアップ企業です。スタートアップ企業が世の中のために、日々新たに発生するニュースや社会課題の社会実装をしていく際にさまざまな障害にぶち当たるかと思いますが、障害を超えていく手段として知財の観点でお手伝いさせていただいております。技術というのは生み出すだけでなく、広く社会に浸透していかないとなかなか新しいマーケットも生まれないですし、他の国に先越されることもありますよね。いかに社会実装を補足していくのかという中で知財でバリアを取り除いたり、逆に特許をとった技術をオープンにして協調してマーケットを拡大させたりといった支援が我々のミッションで、そのような社会を作っていこうというのがビジョンになります。

飯野:素晴らしいですね。僕自身もベンチャー企業とか立ち上げの経験がありますが技術を社会実装するまでの道のりや投資の中で壁にぶつかることが多くありました。澤井さんが仰っていた、“壁”についてもう少し具体的に教えていただきたいです。

澤井:例えば、なにか新しい技術を一気に普及させようとしても、自分たちの技術が誰かに簡単に模倣されてしまったり、大企業の資本によってその技術を断片的に加えられてしまったりする可能性があります。これが壁です。結果的に元々イメージしていた社会実装とは全然違う大企業の利益になることに使われてしまうなど、結局その技術の行き場が壁にぶつかって手前のところで落ちてしまうイメージですね。そういった障害を乗り越えるための一つの武器として、知財が必要になってくると思います。知財をもって既にマーケットにいるステークホルダーと対等に戦っていくと、対等に戦いつつ裏では手を握ることができるなど、交渉材料としても知財が効いてくると思っています。

澤井:我々One ipは、特許事務所として特許や商標を出願して権利化する業務や権利活用、知財の発掘の活動など、知財全般の業務をさせていただいております。主にターゲットにしているのはスタートアップ企業です。スタートアップ企業が世の中のために、日々新たに発生するニュースや社会課題の社会実装をしていく際にさまざまな障害にぶち当たるかと思いますが、障害を超えていく手段として知財の観点でお手伝いさせていただいております。技術というのは生み出すだけでなく、広く社会に浸透していかないとなかなか新しいマーケットも生まれないですし、他の国に先越されることもありますよね。いかに社会実装を補足していくのかという中で知財でバリアを取り除いたり、逆に特許をとった技術をオープンにして協調してマーケットを拡大させたりといった支援が我々のミッションで、そのような社会を作っていこうというのがビジョンになります。

飯野:素晴らしいですね。僕自身もベンチャー企業とか立ち上げの経験がありますが技術を社会実装するまでの道のりや投資の中で壁にぶつかることが多くありました。澤井さんが仰っていた、“壁”についてもう少し具体的に教えていただきたいです。

澤井:例えば、なにか新しい技術を一気に普及させようとしても、自分たちの技術が誰かに簡単に模倣されてしまったり、大企業の資本によってその技術を断片的に加えられてしまったりする可能性があります。これが壁です。結果的に元々イメージしていた社会実装とは全然違う大企業の利益になることに使われてしまうなど、結局その技術の行き場が壁にぶつかって手前のところで落ちてしまうイメージですね。そういった障害を乗り越えるための一つの武器として、知財が必要になってくると思います。知財をもって既にマーケットにいるステークホルダーと対等に戦っていくと、対等に戦いつつ裏では手を握ることができるなど、交渉材料としても知財が効いてくると思っています。

スタートアップ企業がIP経営を取り入れるべき理由

飯野:One ipとしてのIP経営の定義を教えていただけますか?

澤井:私のなかでIP経営というのは、事業戦略を進めていくうえで事業戦略の一つに知財を位置づけて知財に関する活動をしていく、それを経営に活かしていくというところかなと思っています。抽象的な話ではありますが、事業計画に従って物事を進めていく際にケアしなければならない課題がありますよね。そのルーティンの中で知財がケアできているかどうかで、リスクを下げることや、もしくは将来的な種をまくことに繋がります。そういったことができているイコール、IP経営ができているということなのかなという風に考えています。

飯野:One ipとしてのIP経営という流れの中で、特に澤井さんにとって思い入れがあるところや、今後IP経営をどうしていきたいなどの思いはございますか?

澤井:お客様の状況によってIPが重要かどうかはもちろん異なるとは思います。ただ、新しい事業を始める段階にあたって、新しい課題に対して新しいアイデアが生まれてきたときに、「知財としてしっかり守りたいけど、どういうふうに進めればいいのか分かりません」と我々に相談がきます。コミュニケーションの中で知財がポロっと出てくるようなお客様は、やはり我々としてもしっかりサポートしなければいけないと思います。事業戦略を進めていく上で、事業戦略の一つに知財を位置づけて、知財に関する活動を自然としていくことができる企業が増えればいいなと思います。そういう視点ももちつつ、お客様とやりとりさせていただいています。

澤井:私のなかでIP経営というのは、事業戦略を進めていくうえで事業戦略の一つに知財を位置づけて知財に関する活動をしていく、それを経営に活かしていくというところかなと思っています。抽象的な話ではありますが、事業計画に従って物事を進めていく際にケアしなければならない課題がありますよね。そのルーティンの中で知財がケアできているかどうかで、リスクを下げることや、もしくは将来的な種をまくことに繋がります。そういったことができているイコール、IP経営ができているということなのかなという風に考えています。

飯野:One ipとしてのIP経営という流れの中で、特に澤井さんにとって思い入れがあるところや、今後IP経営をどうしていきたいなどの思いはございますか?

澤井:お客様の状況によってIPが重要かどうかはもちろん異なるとは思います。ただ、新しい事業を始める段階にあたって、新しい課題に対して新しいアイデアが生まれてきたときに、「知財としてしっかり守りたいけど、どういうふうに進めればいいのか分かりません」と我々に相談がきます。コミュニケーションの中で知財がポロっと出てくるようなお客様は、やはり我々としてもしっかりサポートしなければいけないと思います。事業戦略を進めていく上で、事業戦略の一つに知財を位置づけて、知財に関する活動を自然としていくことができる企業が増えればいいなと思います。そういう視点ももちつつ、お客様とやりとりさせていただいています。

SDGsの思想が主流になる中での顧客の変化とは?

飯野:時代の変化とともに株主資本主義からステークホルダー主義へ変わってきていますが、改めてSDGsという思想が浸透する中で、ここ数年で特許事務所へ相談にくるお客様はどのように変化しましたか?

澤井:弊社の中にもさまざまなお客様がいらっしゃいますが、やはりなにかしらの形でSDGsの思想やSDGs投資を意識されて、なぜ取り組んでいるのか、どういう課題があって、我々がなにをしなければいけないのかを前面に出しているお客様が増えてきていると思います。単に新たなプロダクトとしてこんな新しい技術を作ったから特許をとりたいというよりは、社会のあらゆる課題に関して自分たちは今後こういう解決をしたい、その解決方法を特許として押さえたいと。その解決したい社会の課題がSDGsの理念に当てはまるということが多いと思います。こういった社会を作りたいという熱い思いがある中で、それを知財の観点からなんとかできないか、という感じでご相談される方が最近増えている印象があります。例えば、単なるリアルテックやディープテックの領域だけではなく、少子高齢化や性差別等の非技術的な領域の課題に対して自社のWEBサービスでなにができるかという文脈で課題を掲げ、それに対して知財をやっていこうというようなケースも多いですね。

澤井:弊社の中にもさまざまなお客様がいらっしゃいますが、やはりなにかしらの形でSDGsの思想やSDGs投資を意識されて、なぜ取り組んでいるのか、どういう課題があって、我々がなにをしなければいけないのかを前面に出しているお客様が増えてきていると思います。単に新たなプロダクトとしてこんな新しい技術を作ったから特許をとりたいというよりは、社会のあらゆる課題に関して自分たちは今後こういう解決をしたい、その解決方法を特許として押さえたいと。その解決したい社会の課題がSDGsの理念に当てはまるということが多いと思います。こういった社会を作りたいという熱い思いがある中で、それを知財の観点からなんとかできないか、という感じでご相談される方が最近増えている印象があります。例えば、単なるリアルテックやディープテックの領域だけではなく、少子高齢化や性差別等の非技術的な領域の課題に対して自社のWEBサービスでなにができるかという文脈で課題を掲げ、それに対して知財をやっていこうというようなケースも多いですね。

SDGsを活かしたIP経営にとって必要なポイント

飯野:SDGsを活かしたIP経営で必要なポイントを教えてください。

澤井:ポイントは2つあると考えています。1つはグランドデザインという意味での特許の確保です。グランドデザインというのは、社会にどんな課題があり、どういうスキルで解決するかをデザインすることですが、グランドデザインしたスキルを知財として企業が守っていく姿勢が大切です。この課題と課題に対する解決手段は自分達にしかできない、それを知財として守りましょうということで、守りの意味での特許です。2つ目は協調、攻めの意味での特許です。例えばなんでもかんでも独り占めすると、自分たちだけではでスケールしないケースもあります。スケールしないと結局社会実装が遠い道になり本末転倒です。スケールする際には第三者、ステークホルダーが重要になってくると思います。ステークホルダーと手を組んで一気にマーケットを広げていくということを考えたときに、我々としてはこんな技術を提供できますと、それを例えば特許で担保してますとかの交渉の材料に使うこともできますし、この特許を自由に使ってくださいということで、自分たちの味方を引き込むこともできます。一部の大企業だと特許の無償化をやっているところもありますね。特許が協調の中でのツールとなることで一気にオープンイノベーションが加速していく可能性があります。このように”誰かに使ってもらう特許”という観点で特許を確保していくことも、重要なポイントだと考えています。

澤井:ポイントは2つあると考えています。1つはグランドデザインという意味での特許の確保です。グランドデザインというのは、社会にどんな課題があり、どういうスキルで解決するかをデザインすることですが、グランドデザインしたスキルを知財として企業が守っていく姿勢が大切です。この課題と課題に対する解決手段は自分達にしかできない、それを知財として守りましょうということで、守りの意味での特許です。2つ目は協調、攻めの意味での特許です。例えばなんでもかんでも独り占めすると、自分たちだけではでスケールしないケースもあります。スケールしないと結局社会実装が遠い道になり本末転倒です。スケールする際には第三者、ステークホルダーが重要になってくると思います。ステークホルダーと手を組んで一気にマーケットを広げていくということを考えたときに、我々としてはこんな技術を提供できますと、それを例えば特許で担保してますとかの交渉の材料に使うこともできますし、この特許を自由に使ってくださいということで、自分たちの味方を引き込むこともできます。一部の大企業だと特許の無償化をやっているところもありますね。特許が協調の中でのツールとなることで一気にオープンイノベーションが加速していく可能性があります。このように”誰かに使ってもらう特許”という観点で特許を確保していくことも、重要なポイントだと考えています。

特許事務所の目線で考える、スタートアップのベンチャー企業に求められること

飯野:社会課題を解決したいと考えた際に、具体的にどのように人を巻き込んで動いていくべきだとお考えですか?知財の視点も絡めながらスタートアップベンチャーに求められる姿勢について教えていただきたいです。

澤井:私もスタートアップでがっつり働いた経験がないので恐縮ですが、これからの時代、新しい技術を作れば世界が変わるみたいな単純な話じゃないと思っています。結局、技術を普及させないとだめですよね。新しい技術を活用してどのように社会課題を解決するか、そのためにどういうプロセスを踏むのかというのをまず立ち止まって考えてみることが必要です。自分の会社だけで考えるのが難しい場合は、大きい知財・高いビジョンを持っている人と一緒に組んで考えていくのもよいです。その上で、知財はビジョンを叶えていく為の一つのツールでしかないと思っています。知財があればなんでもできるということではなくて、あくまでもそれを実現するためのツールなのです。社会実装したい、SDGsの思想を持ち社会に還元したいと考えた場合には、どういうプロセスを組んでいくべきか。そのためになにを使ったらいいのかと考える中で、自然と知財を思い浮かべる。そんな姿勢が大事だと思います。

澤井:私もスタートアップでがっつり働いた経験がないので恐縮ですが、これからの時代、新しい技術を作れば世界が変わるみたいな単純な話じゃないと思っています。結局、技術を普及させないとだめですよね。新しい技術を活用してどのように社会課題を解決するか、そのためにどういうプロセスを踏むのかというのをまず立ち止まって考えてみることが必要です。自分の会社だけで考えるのが難しい場合は、大きい知財・高いビジョンを持っている人と一緒に組んで考えていくのもよいです。その上で、知財はビジョンを叶えていく為の一つのツールでしかないと思っています。知財があればなんでもできるということではなくて、あくまでもそれを実現するためのツールなのです。社会実装したい、SDGsの思想を持ち社会に還元したいと考えた場合には、どういうプロセスを組んでいくべきか。そのためになにを使ったらいいのかと考える中で、自然と知財を思い浮かべる。そんな姿勢が大事だと思います。

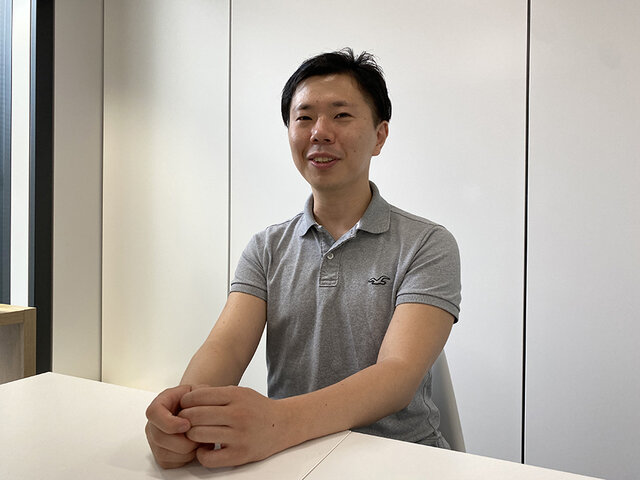

澤井 周

東京大学工学部産業機械工学科卒業、同大学修士課程修了。大手素材メーカー勤務後に東京大学大学院工学系研究科機械工学専攻博士課程に進学。日本学術振興会特別研究員として機械材料に関する研究業務に従事し、博士(工学)を取得。2014年に都内特許事務所に入所。機械、自動車、金属・無機材料、情報処理、IoT関連分野の国内・外国出願権利化を担当。2016年、在所中に弁理士試験合格。

2017年弁理士登録。2017年よりクライアント知財部へ出向。発明発掘、出願権利化、知財企画、知財戦略支援、研究者への知財教育等を担当。新製品・新事業モデルを見据えた知財戦略・特許網構築の支援に尽力した。2019年、出向契約終了と同時に都内事務所を退職。R&Dと事業戦略とに密接した知財支援をさらに進めるべく、One ip特許業務法人に参画。

2017年弁理士登録。2017年よりクライアント知財部へ出向。発明発掘、出願権利化、知財企画、知財戦略支援、研究者への知財教育等を担当。新製品・新事業モデルを見据えた知財戦略・特許網構築の支援に尽力した。2019年、出向契約終了と同時に都内事務所を退職。R&Dと事業戦略とに密接した知財支援をさらに進めるべく、One ip特許業務法人に参画。