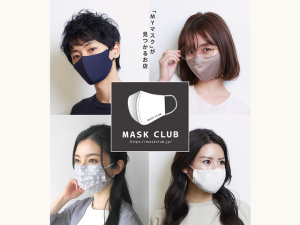

ビーズ・アクセサリーパーツを取り扱うショップ「PARTS CLUB(パーツクラブ)」を全国約90店舗運営する株式会社エンドレス(本社:東京都台東区、代表:代表取締役 蕭易風)は、マスク専門ブランド「MASK CLUB(マスククラブ)」を立ち上げ、2020年7月に「MASK CLUB」ECサイトをオープン、2021年1月にはなんばウォーク(大阪市中央区)に、3月には三宮センター街(神戸市中央区)に店舗をオープンしました。

MASK CLUBは名前の通り、マスクに関する商品が揃う専門店。着け心地や機能性はもちろん、様々なテキスタイルや柄・シルエットなど圧倒的な商品展開で、きっと欲しい一枚が見つかる豊富なバリエーションのマスクを提案しています。関東を中心にPOP UP SHOPを展開しているなか、相模大野ステーションスクエア(相模原市南区)に期間限定で出店をすることが決定しました。

MASK CLUBとは?

厚生労働省公表の「新しい生活様式」により、必需品という概念が定着したマスク。飛沫感染防止のためだけではなく、アクセサリー感覚でコーディネートを楽しめる、毎日のマスク生活に彩りを添える商品を提案します。MASK CLUBは名前の通り、マスクに関する商品が揃う専門店。自社オリジナルの布製マスク、マスク関連商品(ガーゼ・マスクゴム・ノーズワイヤー等)に加え、ファッション性の高いマスク用アクセサリーも取り扱います。

MASK CLUBのおすすめポイント

- 圧倒的なバリエーションのマスクをご用意(機能性・素材・形・サイズ…等)

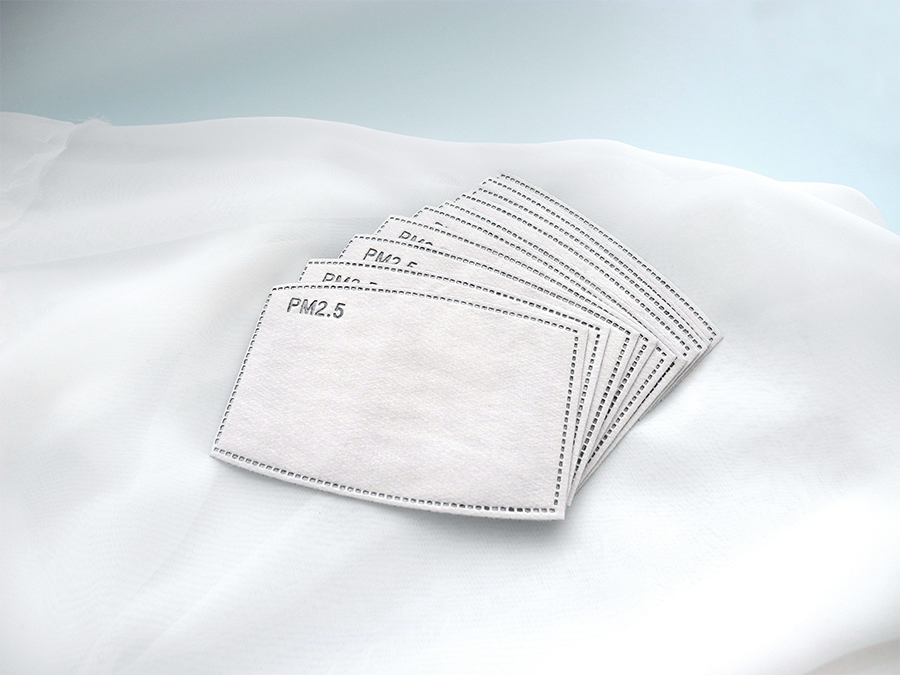

- オープン記念! ¥990以上ご購入の方に「マスク用 取替えフィルター」をプレゼント

- お得なマスクのHappy Bagを限定数販売

店舗について

店 名 :MASK CLUB 相模大野ステーションスクエア店

日 時 : 2021年4月10日(土)~8月31日(火)※期間限定

場 所 :神奈川県相模原市南区相模大野3-8-1 相模大野ステーションスクエア A館3F

営業時間:10:00-21:00

問い合せ:0120-468-290

※状況により、営業時間の変更や催事が中止になる場合がございます。

先着100名限定!ノベルティプレゼント

オープンを記念して、¥990(税込)以上お買い物いただいた方、先着100名様に、5層構造でウイルス・ホコリ・花粉対策に便利な「マスク用取替えフィルター」をプレゼントします。(限定数100個のため、無くなり次第終了。)

お得なマスクのHappy Bagを限定数販売

大変お得なマスクのHappy Bagを販売します。布マスク6種類+マスクケース1種類・3000円相当が入って880円! オープン初日より、100袋限定での販売となります。

※価格は税込みです。

※画像は見本です。Happy Bagにより内容は異なります。

【入荷商品】リボンがポイントの春の新作マスク

華やかな長いリボンがポイントの布マスクが登場!耳の後方部でリボンを結ぶことで、マスクをアクセサリー感覚でお楽しみいただけます。ご自分のサイズに合わせて、リボンの長さは自由に調整が可能です。表地は涼しげなリネン100%の素材を使用しており、春夏のコーディネートにぴったり!

※ご紹介した商品の他にも、バリエーション豊富な布マスクが多数入荷します。

※上記で紹介した商品は入荷数に限りがあるため、販売状況によっては完売となる可能性があります。

※入荷予定商品は状況により変更になる場合があります。

SHOP LIST

常設店

◆MASK CLUB なんばウォーク店

(2021年1月15日(金)オープン)

住所:大阪市中央区難波1丁目虹のまち3-1号 2番街 北通り

電話番号:06-6575-7099

営業時間:10:00~21:00

※営業時間はなんばウォークに準じます

◆MASK CLUB 三宮店

(2021年3月5日(金)オープン)

住所:兵庫県神戸市中央区三宮町1丁目6番24号

電話番号:078-954-8882

営業時間:11:00~20:00

【POP UP STORE】

◆MASK CLUB シャポー市川

期間:開催中~4月30日(金)まで

住所:千葉県市川市市川1-1-1 シャポー市川1F改札横催事場

営業時間:10:00~21:00

◆MASK CLUB ららぽーと富士見

期間:開催中~8月上旬まで

住所:千葉県市川市市川1-1-1 シャポー市川1F改札横催事場

営業時間:10:00~21:00

◆MASK CLUB JR池袋駅

期間:開催中~4月5日(月)まで

住所:東京都豊島区南池袋1丁目28‐2 JR池袋駅構内 南改札内イベントスペース

営業時間:10:00~21:00 ※最終日は18時クローズ

※状況により、営業時間の変更や催事が中止になる場合があります。